楽々Webデータベースで病床数の管理をしてみよう

病床管理とは

「病床管理」は「ベッドコントロール」ともいい、病床の利用状況、患者の入退院、転室、転科、転棟、転出予定や患者の病状を把握し、患者の病状や緊急性に応じて病床を確保できるように、関係部署と調整を図りながら病床を効率的に運用させる業務です。

病床管理の目的は大きく2つあります。

- 地域の医療ニーズに対応するため、できるだけ多くの入院患者を受け入れ、病状(高度急性期、急性期、回復期、慢性期などのステージ)に応じた適切な医療を提供すること

- 病床の稼働率・回転率の目標値を達成・維持し、病院収入の多くを占める入院収入を確保し病院経営を支えること。

病床管理は病院経営において極めて重要な業務です。病床の稼働率を向上させること、平均入院日数を短縮し病床の回転率を向上させることは病院の収入増に直結します。さらに、入院を断らずより多くの入院患者を受け入れることは、地域医療に貢献するという病院の使命を果たすことにもつながるのです。

多くの病院ではこの重要な業務を病棟の看護師長が担っていますが、大きな病院では専門の部署を設置して集中的に実施している場合もあります。

いったいどんな業務なの

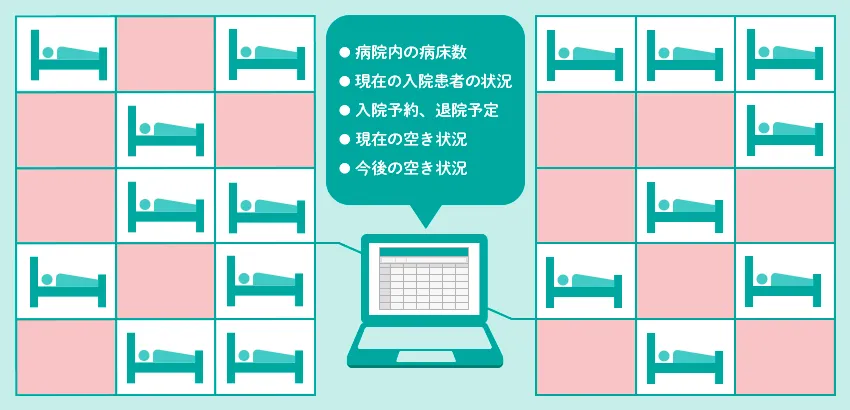

病床管理では、まず病院内の病床数、現在の入院患者の状況、及び入院予約、退院予定などの情報から、現在の病床の空き状況、さらに今後の空き状況を把握します。病床は病院により、病棟別、診療科別、重症者/軽症者別、感染病用などで区分されているので、区分毎に、どの病棟のどのような病床がいつどれだけ空いているのかを把握するのです。

この情報をベースに各病棟での緊急入院、救急病棟から一般病棟への転科・転棟、その他患者の病状変化や要望に応じた病床の手当や変更対応を行います。例えば、救急病棟に入院した患者は病状が安定すれば一般病棟に移さなければなりません。そうしないと新たな救急患者を受け入れられないからです。このような病棟をまたぐ病床変更(転棟)は、主治医や関係する他病棟の看護師長、その他の病院スタッフなどの関係者との調整が必要になります。

この調整はかなり大変です。各病棟が慢性的な人手不足の中、例えば病床が空いていても、患者の病状によっては医師や看護師の人手がない、あるいはその病状の専門病棟ではないなどの理由で受け入れられないこともあります。さらには、各病棟は自病棟の予定入院や緊急入院を優先して他病棟からの受け入れに積極的でないこともあります。

一方、病棟や診療科間で病床稼働率に大きな差が生まれて労働負荷が集中するようなことがあると、スタッフの不満も増大します。病床管理は多くの利害関係者を調整しながら、病院全体としての最適化を図る複雑な業務です。

このような調整は病棟の看護師長の努力だけではどうにもならない場合もあり、病棟や診療科を超えた病院全体の問題として、問題解決を図る必要があります。

エクセル病床管理

病床管理システムは、病床管理において前項の前半部である基本的な情報を提供するものです。専用システムでは、電子カルテやその他の院内システムから情報を取り出して、入退院予定、患者の個人情報、病状や看護師の対応状況などの情報も表示します。連携の方法によってはリアルタイムに最新の状況を表示することも可能です。さらに経営向けの資料として病床の稼働率、平均入院日数などの統計情報をグラフ化して表示します。

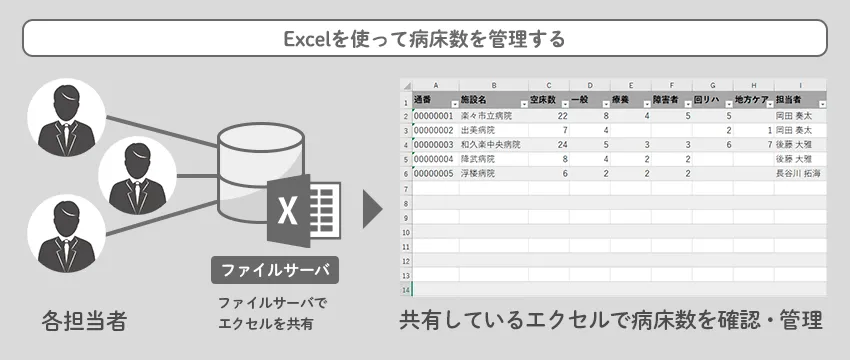

簡易的な病床管理システムであれば、エクセル等で作成することも可能です。電子カルテや院内システムから定期的にデータを取り込み、情報を配信することも可能です。さらに、エクセルをWebデータベース化すれば複数病棟から同時に更新し、共有することも可能になります。

病床管理システムがまだ導入されていない場合、あるいは病床管理システムはあるけれど、そのシステムの対象範囲を超えて、例えば複数の病院の病床を一括で管理したい場合などに、最低限の機能ではあるけれど素早く立ち上げるには極めて有効です。

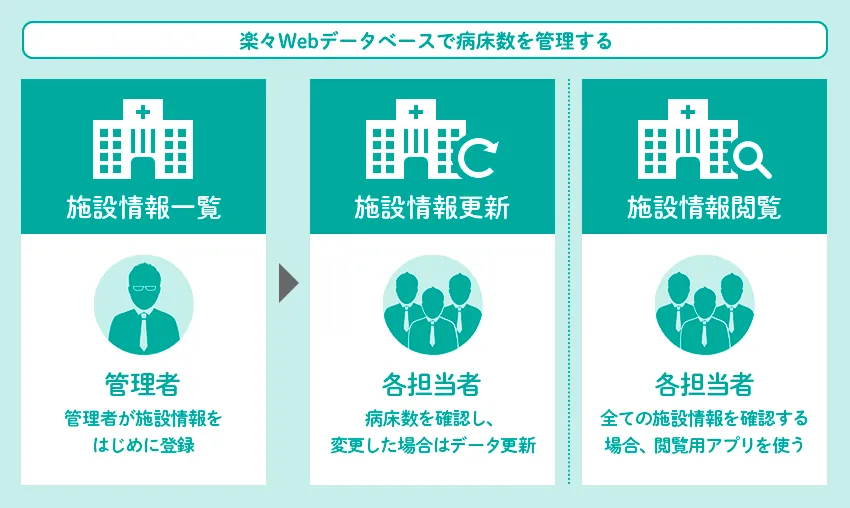

複数施設の病床数管理を楽々Webデータベースで

楽々Webデータベースを使って、病床数の管理をしてみよう。

よくある課題

- 違う病棟の値を更新してしまった

- 担当外の施設を更新してしまった

- 誰かがずっと開いていて、Excelを開けない

楽々Webデータベースでできること

- 入力制御をかけて、必要項目だけ入力可能な状態にできる

- 更新時には自分の担当施設だけが表示される

- アプリ上でいつでも最新のデータを閲覧・編集できる

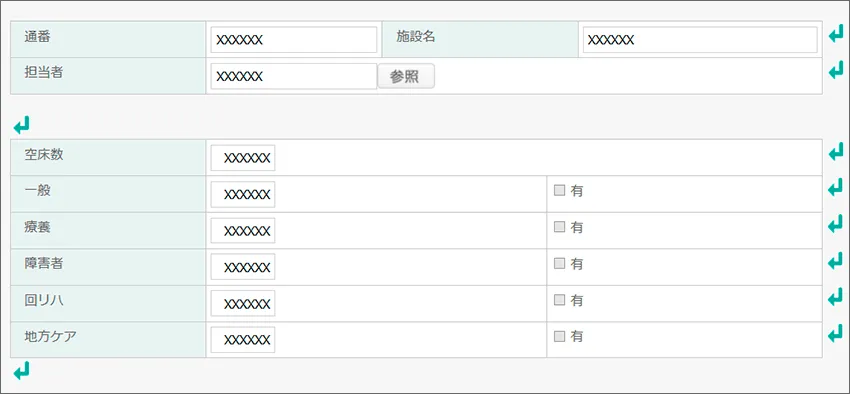

施設情報登録アプリを作成する

まずは、施設情報が登録できるアプリを作成します。ここでは、施設毎に利用できる病床が異なるため、それらをチェックする機能が必要です。

01.アプリの作成画面を開く

アプリの新規作成画面が開きます。設定したい項目を左画面にドラック&ドロップします。

02.アプリに必要な項目を設定する

項目名、レイアウト、ヘッダー部の表示非表示、チェックボックスの選択肢などを変更します。

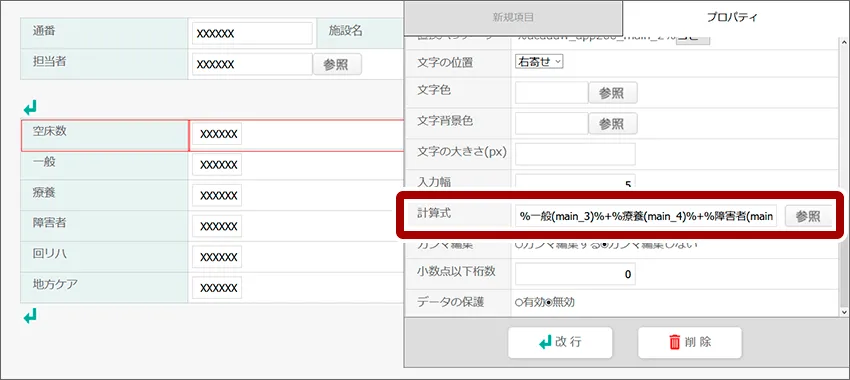

03.計算項目の設定をする

計算項目(今回は「空床数」としました)で各病床の合計が自動で計算されるようにします。

空床数項目は一般~地包ケアまでの5つの項目の合計を出すように設定

04.項目の入力不可の設定をする

各病床項目の隣にある「有」のチェックボックスにチェックを入れない場合は、病床数の入力ができないようにします。

項目の指定や条件の設定ができたら適用をクリックしましょう。他のチェックボックスも同じように設定していきます。

情報更新アプリ(サブアプリ)を作成する

施設情報登録アプリができたら、更新用のアプリとしてサブアプリを作成しましょう。 更新用アプリでは、自分が担当となっている施設だけを更新できるようにする必要があります。

サブアプリとは

- 一つのアプリを元に派生させたアプリのこと

- データの閲覧・ダウンロードおよび、データの登録・更新機能が利用可能

- 元になるアプリやそれぞれのサブアプリ間で登録・更新したデータを参照できる

- サブアプリを複数作成することで、人によって項目の入力可/不可、表示/非表示を切り替え可能

01.ベースアプリ内からサブアプリを作成する

ベースアプリの編集画面から「サブアプリ作成」を選択します。サブアプリ名をつけ、作成ボタンをクリックします。

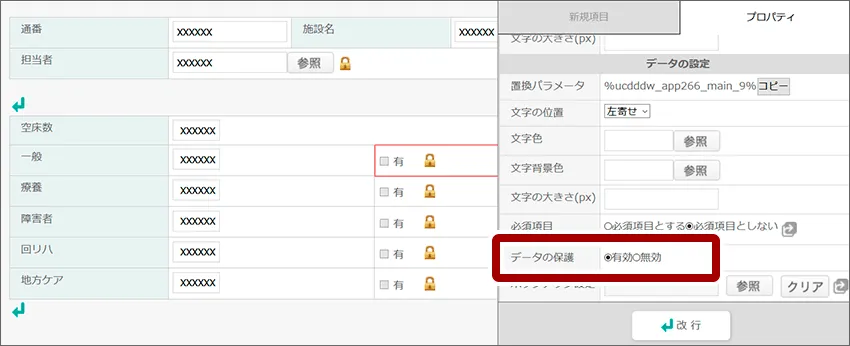

02.データの保護を有効にする

変更されたくない項目を保護します。項目をクリックし、プロパティからデータの保護を「有効」にします。

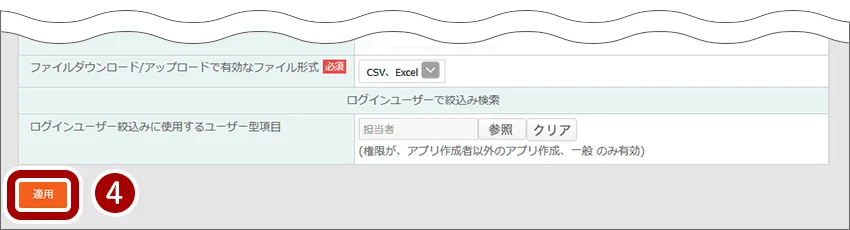

03.ログインユーザでのデータ絞り込みを設定する

ログインユーザ絞り込みに使用するユーザ型項目に「担当者」を指定し、最後に適用ボタンをクリックします。

施設情報更新用のサブアプリが作成できました。

情報閲覧アプリ(コレクトアプリ)を作成する

施設登録用の「施設情報一覧」では全ての施設を確認することができますが、管理者しかアプリを閲覧・編集できません。そこで、担当者が担当以外の施設状況も確認できる「施設情報閲覧」アプリを、コレクトアプリで作成します。

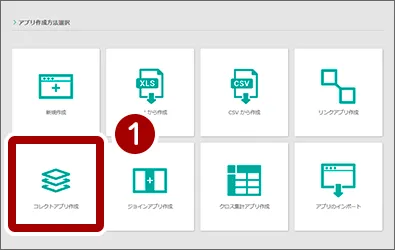

01.コレクトアプリの作成画面を開く

ベースアプリには「施設情報一覧」を選びます。

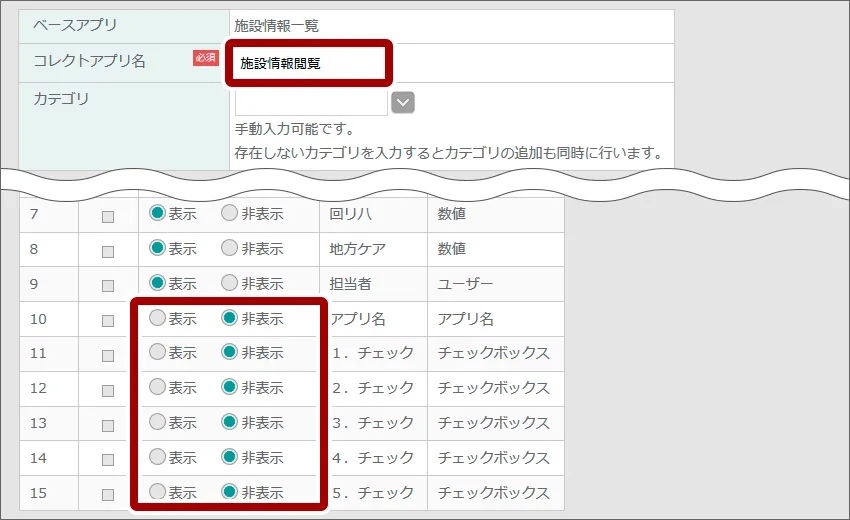

02.アプリ名、表示非表示を設定する

コレクトアプリ上で表示する必要のないデータは非表示にします。

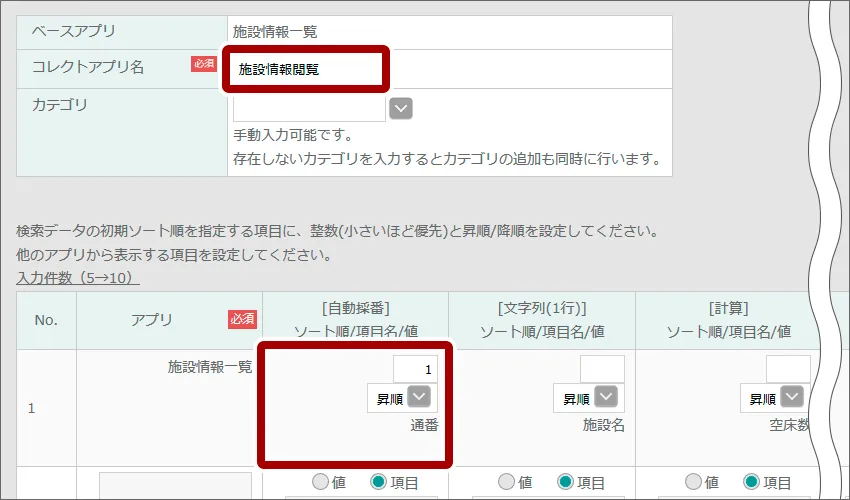

03.ソートを指定する

コレクトアプリ名と、ソート順を指定します。

今回、コレクトアプリは全施設閲覧に使用するだけなので、他のアプリの指定などは行いません。「通番」項目で昇順に閲覧できるように、ソート順は「1」としておきます。

最後に「作成」をクリックすると、コレクトアプリが作成できます。

病床数管理アプリが完成しました

- 「施設情報一覧」アプリで、管理者は施設を登録します。担当者が指定の病床以外を変更できないよう、制限をかけられます。

- 「施設情報更新」アプリで、担当の施設の病床数を確認・更新できます。

- 「施設情報閲覧」アプリで、全施設の状況を確認できます。

施設情報一覧アプリ

制御をかけた状態で、施設情報を登録できます。

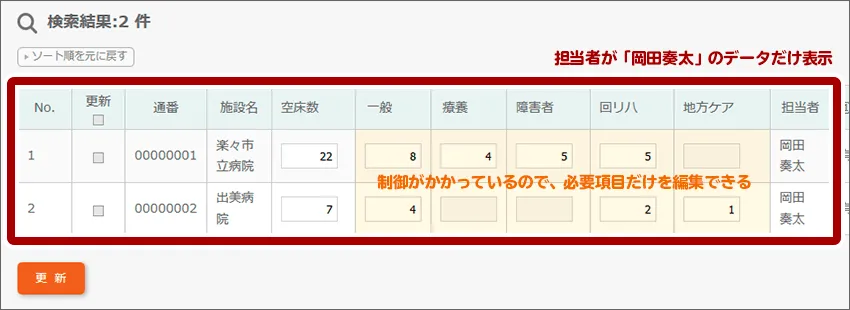

施設情報更新アプリ

自分の担当施設のみ確認・更新できます。制御がかかった項目は更新できません。

「岡田奏太」でログインした場合

施設情報閲覧アプリ

全施設の情報を閲覧できます。

このページに関連するセミナーも開催しています

【製品紹介】完全ノーコードで、現場でかんたんアプリ作成 社内人材のITスキルを強化し業務改善