Webフィルタリングとは?種類や仕組みなどを解説

Webフィルタリングは、Webサイトの閲覧を制限する機能です。

サイトの閲覧を制限することにより、業務効率化やセキュリティ対策などの効果が期待されています。

本記事では、Webフィルタリングの種類や仕組みなどについてご紹介します。

目次

Webフィルタリングとは

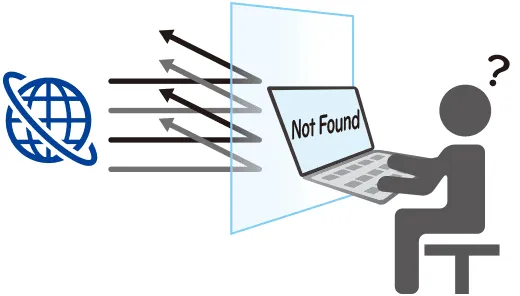

Webフィルタリングとは、Webサイトの閲覧を制限できる機能です。

たとえばアダルトサイトや犯罪に関するサイト、オンラインゲームサイトなど、業務上不必要・不適切なサイトをフィルタリングし、ユーザーに見せなくさせます。

不適切なWebサイトをブロックすることで、以下のような効果が期待できます。

- 業務効率化

- 内部統制強化

- 標的型攻撃対策

- 情報漏えい対策

Webフィルタリングが普及しはじめた当初は、業務効率化のための商品とされていました。

しかし現代では、危険性のあるサイトやSNSなどをブロックすることで、情報漏えいを防ぐ製品としても使われています。

※監修者コメント

セキュリティ対策といえば、外部からの攻撃への対策を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、実際のセキュリティ事故の原因としては、外部からの攻撃よりも内部からの流出がほとんどです。

例えば、誤操作、PCやメモリの紛失、不正アクセスなどが代表的なものとして挙げられます。

このように社員の行動が、重大なセキュリティ事故につながる可能性があります。

Webフィルタリングの種類

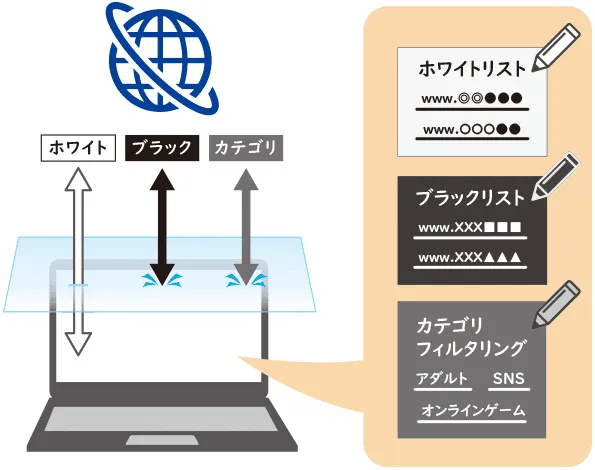

Webフィルタリングは、主に以下の3種類に分けられます。

それぞれ詳細をご紹介します。

ブラックリスト方式

ブロックするWebサイトの一覧をあらかじめ登録する方式です。

登録されたWebサイトにはアクセスできません。

インターネットの利用をあまり制限せず、ブロックしたいサイトに絞ってブロックできます。

しかし新しいものが次々と生まれるWebサイトの中から、常に管理者がブロックしたいサイトを登録しなくてはいけないので手間がかかります。

そのため、限定的に使用されることが多いです。

ホワイトリスト方式

閲覧するWebサイトをあらかじめ登録し、そのサイト以外をブロックする方法です。

登録されたサイト以外の閲覧ができないため、セキュリティ対策としては非常に強力です。

しかしインターネットを通しての情報収集などが限定されてしまうため、仕事の生産性が落ちないように注意する必要があります。

ブラックリスト方式と同様に、限定的に使用されることが多いです。

カテゴリフィルタリング方式

Webサイトを「アダルト」、「オンラインゲーム」、「SNS」などのカテゴリに分類し、業務に不必要カテゴリを選択することでフィルタリングする方式です。

たとえば「アダルト」や「オンラインゲーム」は閲覧不可、「SNS」は閲覧可能などと指定することができます。

カテゴリフィルタリング方式で対応できないWebサイトを、ブラックリスト・ホワイトリスト方式でフィルタリングすることで、より細かいフィルタリングが行えます。

Webフィルタリングを導入する時のポイント

Webフィルタリングを導入する際には、以下のポイントに気を付けましょう。

- 業務に支障の出ない範囲の制限をする

Webフィルタリングは、業務上不必要・不適切なサイトや情報をブロックすることができます。

しかしあまりに情報を制限してしまっては、業務上必要な情報までアクセスできない可能性があります。

ITリテラシーの向上を目指す

WebフィルタリングだけでなくITリテラシーの向上を目指すことも重要です。

社会人は、企業や組織に属する人間として、業務上必要のないサイトの閲覧や情報漏えいなどがどれだけリスクのある行動であるか理解する必要があります。

そのためWebフィルタリングによる監視や管理や、会社や従業員をどれだけ守るものであるかを理解できるように周知徹底しましょう。

※監修者コメント

ITリテラシーは個人によってまちまちです。定期的に社内研修などを行えればよいのですが、それが難しい企業が多い状況です。

それを解決するにはWebフィルタリングで監視を行い、

- 問題あるサイトにアクセスした場合に通知する。

- 通知した社員のみリテラシー教育を受けさせる。

といったようなITリテラシーを高める方法もあります。ただし一方的に行うのではなく、社内全体でセキュリティに対しての理解と協力体制の構築が大切です。

どのようなサイトにどの程度アクセスしているのかを知る

手当たり次第にWebフィルタリングしてしまうと、業務に必要なWebサイトまで制限してしまう必要があります。

アクセスする可能性のあるWebサイトの種類やアクセス数などを計測し、業務内容と照らし合わせましょう。

社内のアクセス傾向を知ることで、業務上必要なサイトをブロックしてしまう可能性を低くできます。

例外についての運用規定の策定

業務上例外というものは存在するため、Webフィルタリングで制限されたサイトにも、アクセスしなくてはいけない事態が発生することもあります。

Webフィルタリングは業務効率を上げるために使用するもののため、こうした事態にも臨機応変に対応にしなくてはいけません。

そのため、「どういった時に設定のレベルを下げるのか」「完全に撤廃する場合もあるのか」などいざという時の運用規定も決めておきましょう。

フィルタ設定の限界の周知

Webフィルタリングの設定は万能ではありません。

有害サイトへアクセスしてしまうケースもあることを利用者が理解しておく必要があります。

※監修者コメント

上記のようにWebフィルタリングによって生産性の低下が懸念されます。

もし欲しい情報が探せない場合には、個人のスマートフォンなど別の手段で抜け道を探すかもしれません。また管理部門にクレームが来るケースも考えられます。

これらを避けるためには、運用規定の周知、またフィルタポリシーを定期的に見直すことが必要です。

Webフィルタリング以外のセキュリティ対策

Webフィルタリング以外にも、セキュリティ対策が可能なソフトウェアがあります。

ここでは「MCore」の機能についてご紹介します。

PCの操作を監視して内部操作を防止する

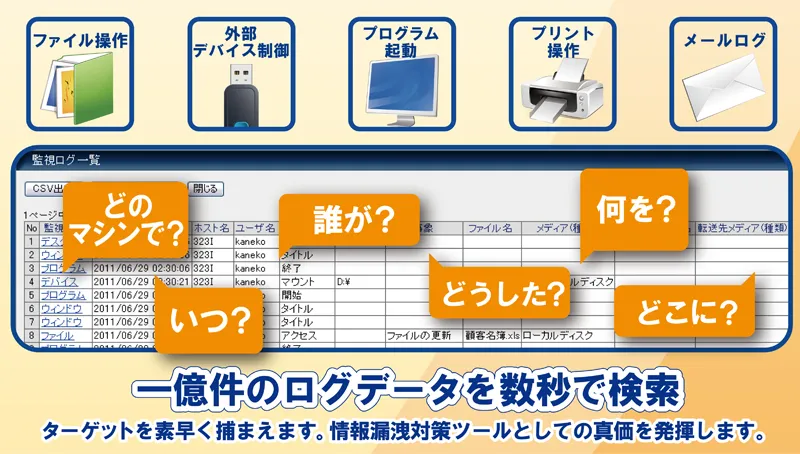

MCoreには、パソコンの操作ログの取得などで不正操作が行われた際に役立つ機能が搭載されています。

MCoreは操作ログをもれなく収集することで、「いつ」「どこで」「誰が」「何をしているのか」が一目で分かります。

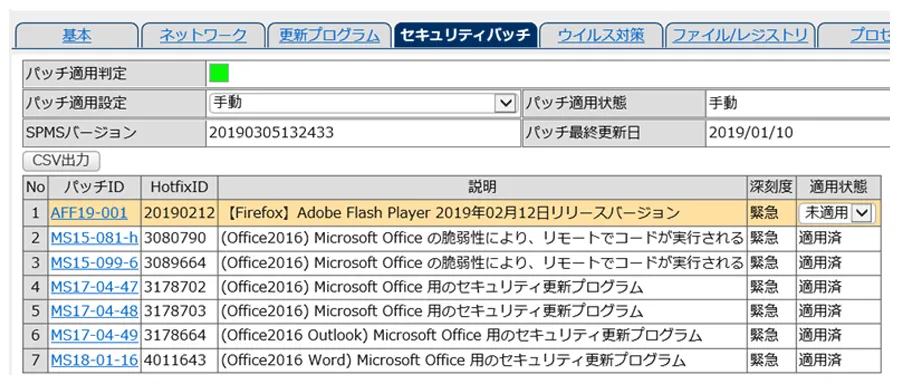

セキュリティの脆弱性対策を徹底

パソコンの脆弱性対策には、セキュリティパッチをタイムリーに適用しなくてはいけません。

MCoreは、パソコンごとにテンプレートによるセキュリティ診断を行い、必要なパッチや自動・手動で適用できます。

不正なデータの持ち出しを防ぐ

MCoreには、USBメモリなどの外部デバイスを安全に運用するための機能が搭載されています。

パソコンに接続したデバイスの情報を自動で収集し、指定したデバイスのみ使用を許可することが可能です。

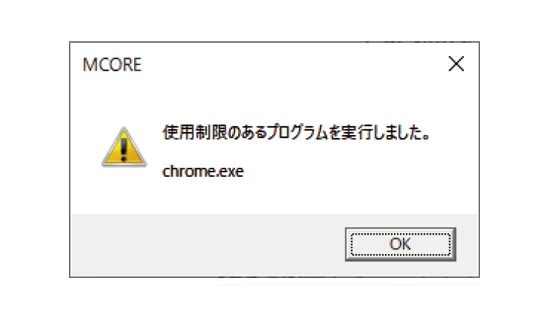

禁止しているソフトウェアの利用を防ぎ、セキュリティを強化

業務上不適切なソフトウェアを登録することで、起動をブロックしたり、利用を制限したりすることができます。

使用禁止ソフト起動制御安心して業務ができる環境を作ろう

Webフィルタリング機能を利用することにより、業務不必要・不適切なサイトの閲覧を制限可能です。

そうすることにより、業務効率化やセキュリティ強化などが期待できます。

さらにMCoreでは、Webフィルタリング以外のセキュリティ機能も充実しております。

ぜひ一度ご検討ください。

※監修者コメント

Webフィルタリングを活用することによって、ITリテラシーの向上や悪意のあるサイトへのアクセス制限といった予防対策が可能です。また、情報漏えいなどのトラブルが発生してしまった際には、流出経路や原因を特定できる機能も合わせて利用すれば企業の安全を確保する大きな対策となります。

企業としてIT資産の価値が高まっている中で、これからは必須の機能となるでしょう。

【関連記事】

-

IT資産管理/セキュリティ管理統合システム「MCore」

https://www.sei-info.co.jp/mcore/ - ソフトウェア資産管理(SAM)

https://www.sei-info.co.jp/mcore/functions/license/ - ログ管理とは?ログ管理でPCの操作を監視して内部不正を防止する

https://www.sei-info.co.jp/mcore/functions/log-management/pclog/ -

セキュリティパッチ・マネージメントサービス(SPMS)

https://www.sei-info.co.jp/mcore/functions/patch-management/spms/ - 外部デバイス制御

https://www.sei-info.co.jp/mcore/functions/device-management/device-control/ - 使用禁止ソフト起動制御

https://www.sei-info.co.jp/mcore/functions/device-management/prohibited-software-control/