今こそ気をつけたい

テレワークでのセキュリティ警告とウイルス感染予防について

Webサイト上で突如出てくる「偽物のセキュリティ警告」による詐欺被害が増加しています。同時にテレワーク中の企業を狙ったウイルス感染・サイバー攻撃を知らせる「本物のセキュリティ警告」が出たときの見極めと対応も考えなければなりません。テレワークが長期化する今こそ、企業全体のセキュリティ意識や個人のITリテラシーを高めることが重要です。

当記事ではセキュリティ警告の偽物・本物の見分け方や、ウイルス感染が認められたときの対処法、ウイルス感染に関する予防策を解説します。

目次

Webサイト上のセキュリティ警告はほぼ偽物!リスクと対処法

ネットサーフィン中に現れる「データが破損しています」「ウイルスに感染しています」といったセキュリティ警告のポップアップ画面は、ほぼ偽物といわれています。ユーザーの不安を煽ることで個人情報を入力させたり、悪質なソフトをインストールさせたりなどを狙う「サポート詐欺」と呼ばれる手口です。

偽物のセキュリティ警告が持つ主な特徴をみていきます。

- 破損や重大、今すぐ、修復、サポートなどの「不安を煽る文言」が入っている

- 電話連絡や個人情報入力、ソフトインストール、URLクリックなどの不自然な対応を迫ってくる

- 時間制限や緊急性を強調する

- サイレン音・その他の警告音やスマートフォンのバイブなど不安を煽る挙動が付いてくる

- 「iPhoneに当選!」「〇〇人記念!」といったポジティブな情報で釣るケースもある

- MicrosoftやChromeからの正式な警告であることを偽造する(URLは公式と違うもの)

正式なセキュリティ警告の場合は、ユーザーに対してこのような伝え方をしません。

もしポップアップ画面にしたがって操作してしまうと、企業・個人の情報抜き取りや不必要なウイルス対策ソフト代の請求、端末のウイルス感染などのトラブルが発生します。テレワーク中の情報収集や休憩時のネットサーフィン時にはとくに気をつけましょう。

偽物のセキュリティ警告が出たときの対処法

偽物と疑われるセキュリティ警告が出たとしても慌てる必要はありません。情報の真偽を確かめつつ、冷静な行動をすることが大切です。まずポップアップ画面が出たときの対処法をみていきます。

- 一番の対処法は無視した後に「ブラウザバックする」「履歴やキャッシュ、Cookieを消す」を行うこと

- クリックや情報入力、連絡などは1アクションも行わないこと

- ポップアップ画面をすぐに消せない場合はブラウザやパソコンを強制終了すること

もしポップアップ画面どおりに情報入力やソフトのインストールを行ってしまったときは、直ちに次のように対処しましょう。

- ソフトのアンインストール&端末のウイルススキャンを実施すること

- 携帯電話やクレジット情報を入力したときは契約元の会社に連絡すること

- 上司や警察、総務省電気通信消費センターなどに報告・相談すること

とくに顧客情報や重要機密を扱う企業の場合、従業員・役員へサポート詐欺についての教育を忘れないようにしてください。

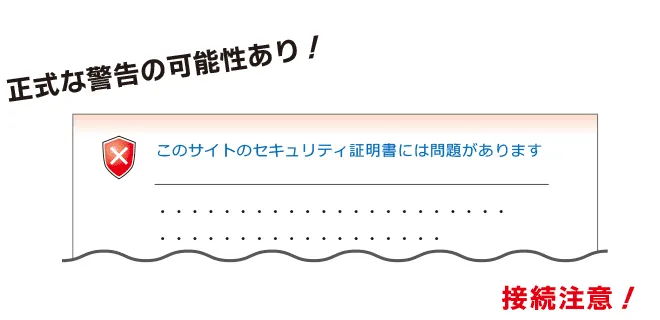

「このサイトのセキュリティ証明書には問題があります」等について

偽物のセキュリティ警告と似た形で出てくる「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります」や「この接続ではプライバシーが保護されません」などの警告メッセージは、実際にMicrosoftやChromeが発信する正式なものである可能性が高いです。

接続先のWebサイトのセキュリティ証明書の期限が切れていたり、信頼性が低い企業が作成した証明書を使っていたりするなど、通信の暗号化に関する問題があると表示されます。

これらのメッセージが出たWebサイトへの接続は、やり取りの内容や入力した情報が第三者に覗かれたり抜き取られたりするリスクがあると判断可能です。

自社が運営するWebサイトでこのメッセージが表示されると、セキュリティ面で非常に危険な状態であることを示します。直ちにセキュリティ証明書の見直しを行いましょう。

本物のセキュリティ警告の特徴やウイルスの感染原因

外部から企業のシステムへアクセスするテレワークでは、出社して仕事するよりもウイルス感染や不正アクセスなどが起こる危険性が高まります。個人ではパソコンのセキュリティ対策が甘かったり、ITリテラシーの低さから偽物のセキュリティ警告に引っかかったりなどが考えられるためです。

また「偽物と勘違いして本物のセキュリティ警告に気づかない」という可能性も捨てきれません。本物のセキュリティ警告の見分け方やウイルス感染の原因について、事前に共有しておきましょう。

本物のセキュリティ警告の特徴

本物のウイルス対策ソフトやブラウザ、OSから届く正式なセキュリティ警告の特徴は次のとおりです。

- ウイルス対策ソフトやブラウザ自体から警告が発せられる

- 個人情報入力や電話連絡、メール送信などの不自然な解決方法を求めることはない

- 不安を煽る警告音は鳴らない

- リスクや危険性についての具体的な詳細や根拠、発生時間が明示されている など

上記に当てはまる警告メッセージが出たときは、直ちに対処を行う必要があります。とくにウイルス対策ソフトが発信するものについては緊急性を要することもあるので、メッセージにしたがって行動を行いましょう。

また本物のセキュリティ警告の文言を覚えておくことも大切です。例えばブラウザであれば次のとおりです。

- この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。

- この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、信頼された証明機関から発行されたものではありません

- セキュリティで保護されたコンテンツだけが表示されます

- この接続ではプライバシーが保護されません

- 偽のサイトにアクセスしようとしています

- アクセス先のサイトで不正なソフトウェアを検出しました

- この先のサイトには有害なプログラムがあります など

ウイルス対策ソフトについては、導入しているソフトごとのメッセージや通知内容を事前に調べておきましょう。

テレワーク中のウイルス感染の原因

テレワーク中にパソコンがウイルス感染する原因として、主に次のものが考えられます。

- ウイルス対策ソフトが最新の状態ではない

- 第三者がパソコンを操作したりほかの端末と共有設定にしたりする

- 外部の無料Wi-Fiを利用してアクセスする

- なりすましメールや不信なメールを安易に開く

- ウイルス感染している外部の記録媒体(USBなど)をチェックせずに接続する など

テレワーク中は同僚や上司の監視や声掛けがない上に、企業外の人間が簡単にアクセス・操作しやすい状態です。ウイルスだけでなく盗撮・盗難による情報漏えいリスクもあります。

ウイルス感染でセキュリティ警告が出たときの対処法

もしパソコンのウイルス感染が疑われた場合は、直ちにパソコンとネットワークをつなぐLANケーブルや無線LANを切断します。ウイルスの拡大を防止する措置をすぐに取りましょう。

その後、ウイルス対策ソフトによるウイルススキャンを実施してください。もし感染が認められたら、ウイルスの種類に応じて適切な駆除方法を確認し実施します。

問題が解消した後は、ウイルス感染に対する予防策やセキュリティの見直しを必ず行います。

ウイルス感染しないための具体的な予防方法について

ウイルスに感染すると企業情報の漏洩やシステム異常につながる上に、対処に多大な労力がかかります。何より感染の事実が周囲に広まれば、被害が出なかったとしても企業の信頼は失墜するでしょう。

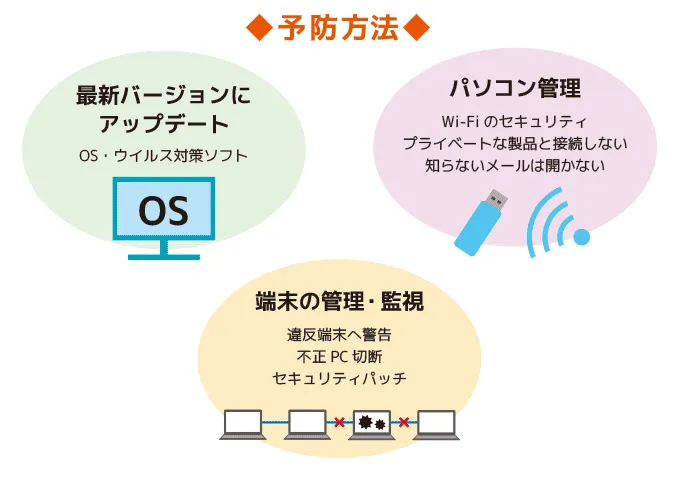

一番大切なのは、そもそもウイルスに感染させないための予防策を講じることです。ここでは3つの予防方法をみていきます。

ウイルス対策ソフトやOSを常に最新バージョンにアップデートしておく

企業で導入しているウイルス対策ソフトやOSの状態は、常に最新バージョンへアップデートしておくのが鉄則です。日々進化を続けるマルウェア(トロイの木馬やランサムウェアなど)やハッキング技術に対応するために、ウイルス対策ソフトやWindows・MacなどのOSはアップデートを続けています。

企業のシステムはもちろんのこと、テレワーク用のパソコン本体もすべて最新の状態になっているかチェックが必要です。

ウイルス対策ソフト管理テレワーク中のパソコンの管理を厳重にする

テレワーク中に使用するパソコンは、原則として従業員本人以外に触らせないようなルールを設定しましょう。その上で次の管理を行うことをおすすめします。

- セキュリティが万全な場所のWi-Fiしかつなげない

- プライベート用の外部記憶装置は接続しない(企業が認めたものだけ接続する)

- プライベートと兼用にしない

- 企業や取引先からのメール以外は開かない

- 仕事と関係ないサイトへの閲覧や個人情報入力を避ける

- 万が一トラブルがあったときのマニュアルや連絡網を事前に作成しておく など

上記のルールについて、テレワークをする従業員全員に周知します。1人の不注意が企業全体のリスクにつながるため、各個人のITリテラシーを高めることが重要です。

テレワークを行う際のセキュリティ対策まとめ!IT資産管理ツールで端末ごとの操作状況やアップデート状況を管理する

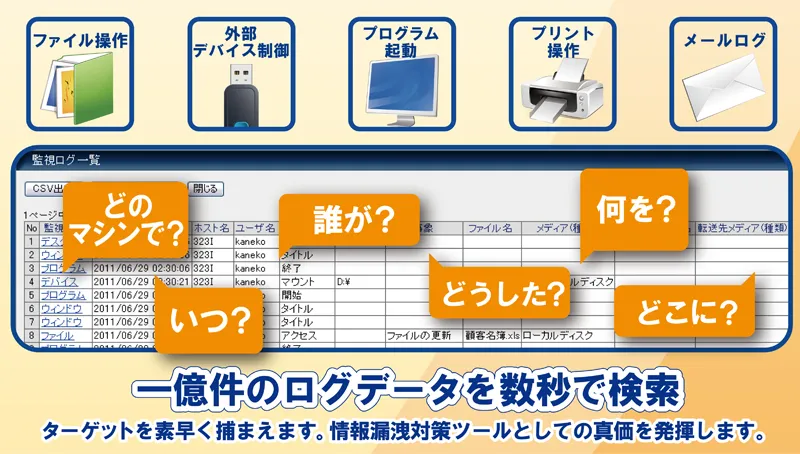

IT資産管理ツールとは、情報セキュリティやコンプライアンスの強化を目的に導入するツールです。ウイルス対策ソフトは「ウイルス感染の予防や対策」に特化していますが、IT資産管理ツールはハードウェアとソフトウェア、周辺機械などのセキュリティ状態や操作状況、接続制限といった管理・監視ができます。

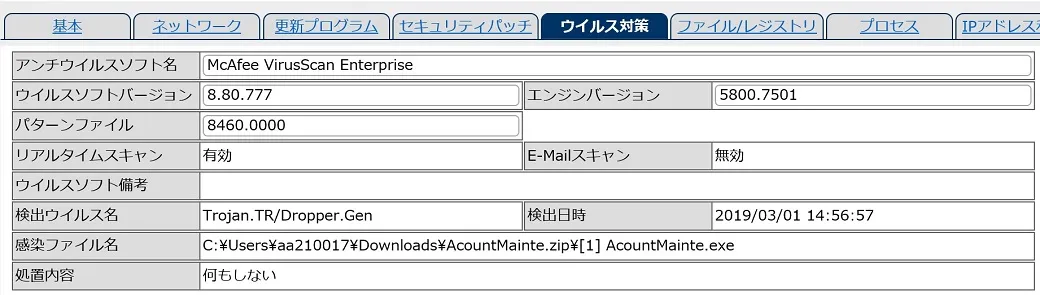

以下ではIT資産管理ツール「MCore」を例に挙げ、その具体的な性能をみていきましょう。

- セキュリティポリシーの違反が見つかったときの違反端末の特定や警告通知ができる

- 外部デバイスの接続制限や持ち出しファイルの管理などを実施できる

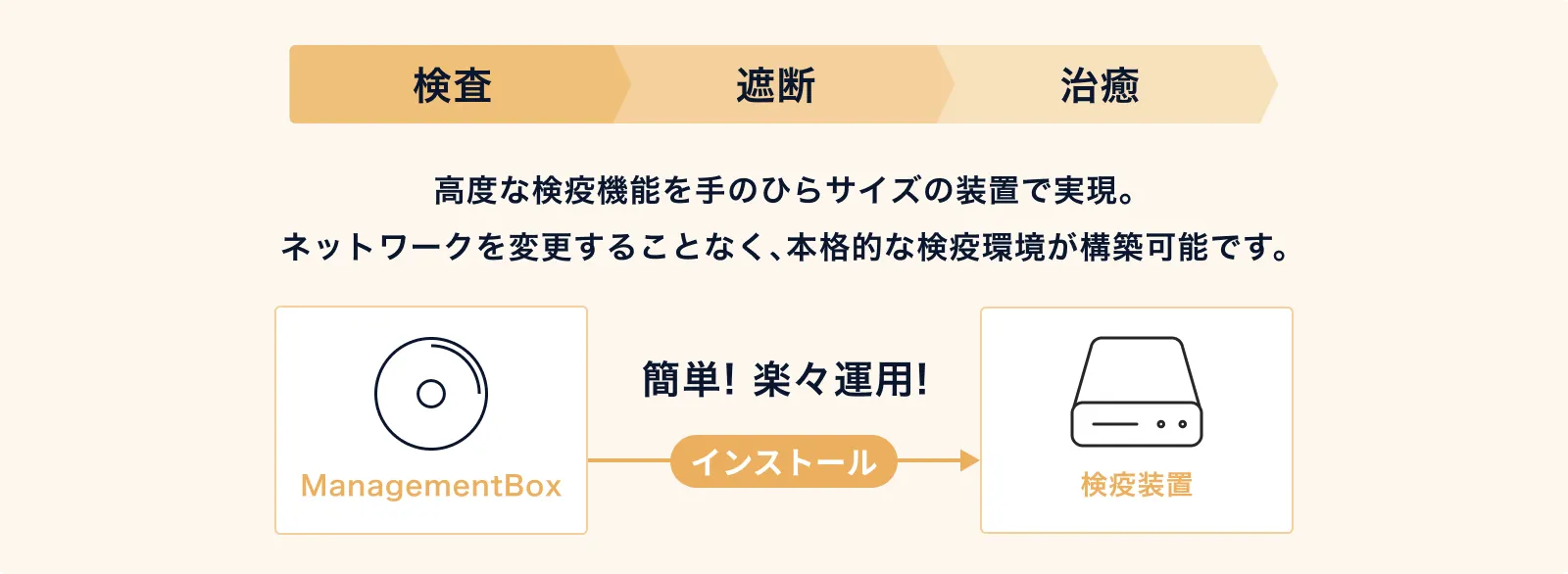

- 不正なパソコンが見つかると直ちにそのパソコンをネットワークと切断できる

- 自動で最新のセキュリティパッチが当てられる

- パソコン1台ごとに本体・ウイルス対策ソフトの状態を監視・管理できる など

強固なウイルス・不正アクセス予防や対策を講じる場合は、IT資産管理ツールの導入を検討してみてください。

機能一覧

セキュリティ警告が出る前・出た後ともに冷静な対処を!

テレワーク中は偽物のセキュリティ警告に騙されないことだけでなく、本物のセキュリティ警告が出たときにどう対処するかまで頭に入れておくことが重要です。セキュリティ警告に関して次のことに注意しましょう。

- 偽物の警告は無視してキャッシュやCookieを排除する

- 本物の警告がきて実際に異常が見られる場合は、ウイルススキャン・除去作業を速やかに行う

- 最新セキュリティへの更新や厳重なパソコン管理、従業員教育などの予防策を講じる

もし企業システムやテレワーク用のパソコン、外部からの接続制限などまでしっかり監視・管理したい場合は、IT資産管理ツール「MCore」の導入をご検討ください。

MCoreは実際に住友電工グループでの使用を前提として開発された、信頼性の高いIT資産管理ツールです。セキュリティ強化や不正アクセス防止だけでなく、システムアップデートの負荷軽減や勤務管理などにも対応しています。

資料請求や体験セミナー、オンラインウェビナーなどにも対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

IT資産管理/セキュリティ管理統合システム「MCore」【関連記事】

- Windows 10/11の機能アップデートやパッチをネットワークに負荷をかけずに適用したい

https://www.sei-info.co.jp/mcore/column/windows10/ - ネットワーク検疫

https://www.sei-info.co.jp/mcore/functions/network-quarantine/ - ウイルス対策ソフト管理

https://www.sei-info.co.jp/mcore/functions/inventory/anti-virus-software/ - コンピュータウイルスのセキュリティ対策まとめ!

https://www.sei-info.co.jp/mcore/column/security-measures/