ダイヘン

全文検索×生成AIで、200TBの知見を現場で活かす

月1,000万円相当の人件費削減効果とナレッジ継承を実現

東証プライム市場に上場し、大阪市に本拠を構える電機メーカー・株式会社ダイヘン(以下、ダイヘン)。同社は全社的に推進するトータルコストダウン活動の一環として全文検索エンジンQuickSolutionを導入。さらに、生成AI連携(RAG)オプションを活用し、文書検索の抜本的な見直しに取り組んだ。これにより、従来は検索が困難だった文書が即座に閲覧可能になり、顧客対応のレスポンスが大きく向上。導入から約半年で累計約13,200時間の業務時間を削減、人件費に換算すると月あたり1,000万円相当の削減効果が出ている。

目次

部門横断的な情報検索の効率化で、生産性を向上

全社の情報資産を最大限に活用する新ツールを導入

大阪市に本拠を構える、東証プライム上場の電機メーカー・ダイヘン。変圧器や溶接機などの基幹製品を中心に、エネルギーマネジメント、ファクトリーオートメーション、マテリアルプロセシングの3分野で事業を展開している。近年は再生可能エネルギーや次世代モビリティ関連の製品開発にも注力し、拡大する需要への対応を強化してきた。

一方で、社内業務の効率化にも早くから着目し、改善を積極的に推進している。2015年に発足した業務改革推進部では、生産性の向上や業務の標準化を目的とした全社的なプロジェクトを展開。日常の業務に潜むムダやムラを洗い出し、競争力強化につなげている。

その流れのなかで、2024年9月頃から導入されたのがQuickSolutionだった。導入背景について、生産・物流本部業務改革推進部事務処理センターの山口慎司氏は「長い歴史のなかで蓄積されてきた情報資産を、埋もれさせず積極的に活用していきたいと考えました」と語る。

「これまで、各事業部では専門性の高い技術資料や各種データが豊富に蓄積されてきました。これらの当社がもつ貴重な情報資産の価値を最大化するため、今後は部門を越えて誰もがスムーズに検索・活用できるデータ活用基盤を構築する必要があると考えたのです。この取り組みにより知識の円滑な継承が実現するだけでなく、文書を探す時間も大幅に削減されます。そして、従業員一人ひとりが創造的な業務に集中できる環境を創出し、組織全体の生産性をさらに高められると考えました。」(山口氏)。

こうした改善に取り組むべく、業務改革推進部では文書の検索性を向上させ、知識継承に役立つツールの導入に向けて動き出した。

オンプレ環境で200TBのファイルサーバを横断検索

データの保管場所を変えずに生成AIと連携可能なQuickSolutionを選定

文書の検索性向上にあたり、業務改革推進部が注目したのが生成AIの活用だった。文書検索の効率化に留まらず、より広範な業務改善効果が期待できると考えたからだ。しかしその一方で、払拭できない懸念点もあった。それが社内に蓄積された膨大なデータの存在である。

ダイヘンは国内の複数拠点にファイルサーバを設置し、総計約200TBにも及ぶ業務データを保管している。これらのデータをAIに学習させ、高度なアウトプットを得るには、相応の時間と手間がかかる。そのため、業務時間削減などのKPIを年度単位で設定している業務改革推進部としては、短期間での導入・定着が必要不可欠だった。

そうした状況下で、QuickSolutionを選定した理由について、業務改革推進部事務処理センターの酒井美佳氏は次のように振り返る。

「最大の理由は、オンプレミス環境で各サーバのデータを容量に制限なく横断検索できる点にあります。さらに、生成AI連携(RAG)オプションを利用すれば、検索した文書を学習ソースとするチャット型のAIも活用できます。既存の文書管理体制を変えずに導入できる柔軟性に加え、生成AIとの高い親和性が決め手となりました。検討段階では他のエンタープライズサーチ製品も比較しましたが、それらはすべてクラウドベース。200TB近い社内データをクラウドへ移行するのはハードルが高く、現実的ではありませんでした。こうした点を踏まえると、当社のニーズに最も合致していたのがQuickSolutionだったのです」(酒井氏)。

こうして導入を決定したダイヘンは、QuickSolutionサーバを4台社内に設置して、全社にわたるデータを検索対象とした。この際、導入効果を最大限に引き出すため、業務改革推進部はトライアル展開の順序を重視した。まずは、文書検索に対するニーズが特に高かった事業部を優先し、QuickSolutionの展開をスタート。必要とされるユーザビリティや期待される成果を、現場の反応を通して見極める狙いがあった。具体的には、顧客対応が多い溶接・接合事業部と、設計マニュアルや調査データを頻繁に参照する産業電機事業部が対象となった。

初期段階でのユーザからの反応は良好で、検索スピードや操作性に対する高い評価が寄せられた。とりわけ大形変圧器事業部では、従来利用していた無償の検索エンジンと比較して、検索の迅速さや利便性に圧倒的な差がみられ、多くのユーザがその変化に驚きを示したという。

導入から半年で約13,200時間を削減

生成AIとの連携が月1,000万円相当の人件費削減を後押し

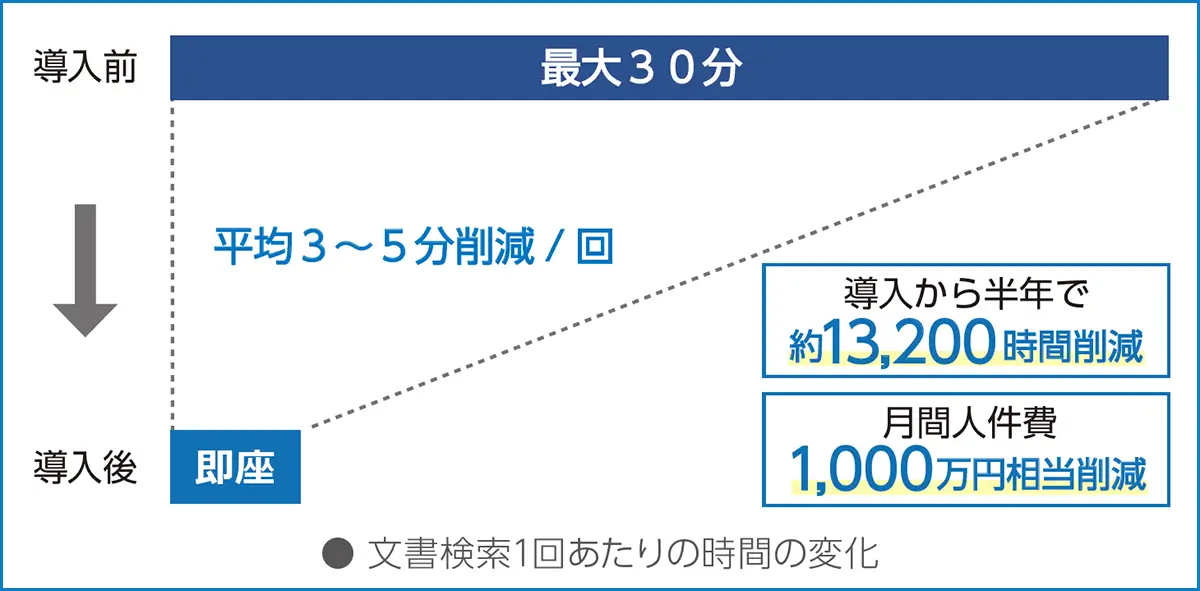

現在、ダイヘンでは設計・営業をはじめとする各部門でQuickSolutionの利用が可能な体制を整えている。従来の文書検索と比較すると、1回あたりの作業時間は平均で3~5分削減されており、なかには30分かかっていた作業が即座に完了したという声もある。結果、導入からおよそ半年間で削減された業務時間は累計で約13,200時間に達し、捻出した時間を創造的な業務に割りあてて有効活用している。これを人件費に換算すると月あたり1,000万円相当の結果となった。

業務改革推進部では年度目標として掲げていたKPIを計画通りに達成し、想定していた効果をおおむね実現した。また、QuickSolutionを利用する現場の社員からも、業務の質に関わる明確な変化が報告されており、業務改革推進部の梅村健作氏は次のように説明する。

「社員から多く寄せられる声のひとつが、全文検索の利便性です。文書のタイトルだけでなく、本文の内容まで検索できるため、必要な情報へ確実にたどり着けるようになりました。とりわけ効果を実感しているのが、部品に関する型番検索です。当社はこれまでに膨大な数の部品を扱っており、それらの情報は文書として保管されていますが、以前は目当ての部品に関する情報を探し出すのが容易ではありませんでした。特に、個別設計の製品に使用された部品については、業務上の利用頻度が低いものもあるため、経験の浅い社員はその存在すら知らないこともあります。そのため、特定の部品が過去にどの製品のどこに使われていたのかを調べるには、多くの時間と労力を要していました。しかし現在は、型番で検索するだけで、該当する部品に関する文書が瞬時に表示されます。また、部分一致検索も可能なため、型番の近い複数の部品を包括的に検索できます。この仕組みによって、当社が長年蓄積してきた情報資産を次の世代へと引き継ぎ、有効に活用するための重要な基盤が整いました」(梅村氏)。

また、生成AI連携(RAG)オプションも導入効果を大きく押し上げている。例えば、産業電機事業部の技術系部門の社員は、“金型改善”というフレーズで関連文書を検索し、その文書群を生成AIチャットに要約させることで、金型改善の履歴を時系列で把握する、といった使い方をしている。このように、複数の文書を要約し、膨大な情報の概要を瞬時に把握できる点も、大きな利点のひとつである。現在では技術系に限らず、営業や企画といった技術系以外の部門にも利用が広がっており、業務時間の削減効果を底上げしている。

生成AI連携(RAG)で信頼性と利便性を両立

ナレッジ継承と業務高度化を支える基盤へ進化

山口氏は今回の導入を振り返り、「成功の大きな後押しとなったのが、生成AI連携(RAG)オプションです」と語る。検索した文書をそのまま生成AIの回答根拠にできる仕組みが、社内での横展開を加速させる引き金となった。

「生成AIの誤回答リスク、いわゆるハルシネーションを懸念して、導入に慎重な姿勢をとるユーザは少なくありません。とはいえ、それを理由に活用を控えてしまっては、生産性の向上は期待できません。その点、検索結果をそのままAIの回答に反映できる連携オプションは非常に有効です。どの文書をAIが参照しているかが明確に可視化されるため、安心して使用できる環境が整います」(山口氏)。

QuickSolutionは現在、単なる検索ツールの枠を超え、社内に蓄積された知見を安全かつ的確に活用するための情報基盤として機能している。今後もナレッジの継承と業務の高度化を支える中核として、さらなる活用の広がりが期待されている。

左から、生産・物流本部 業務改革推進部 梅村 健作 氏

左から、生産・物流本部 業務改革推進部 梅村 健作 氏生産・物流本部 業務改革推進部 事務処理センター 酒井 美佳 氏

生産・物流本部 業務改革推進部 事務処理センター 主任 山口 慎司 氏